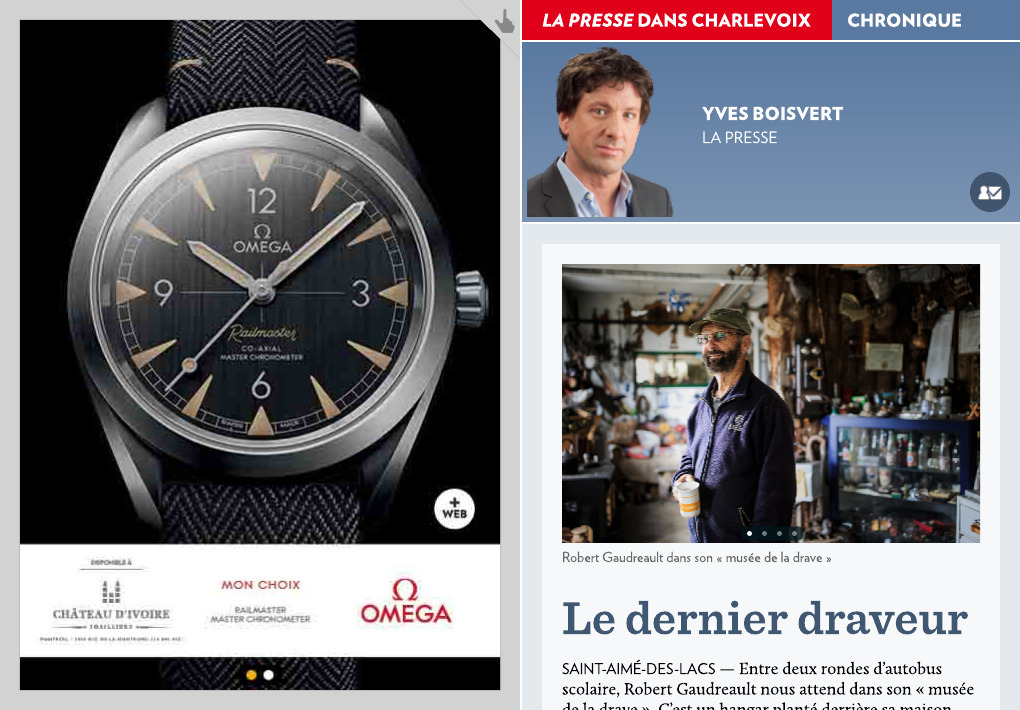

Le dernier draveur

SAINT-AIMÉ-DES-LACS — Entre deux rondes d’autobus scolaire, Robert Gaudreault nous attend dans son « musée de la drave ». C’est un hangar planté derrière sa maison, qu’il a empli de mille objets, de la sciotte aux Snowmobile géants de Bombardier (encore en fonction), en passant par une vingtaine de tronçonneuses de 20 kg, des martres et bébés ours empaillés…

M. Gaudreault est un de ces gardiens de l’histoire de son coin de pays. Et l’histoire de Saint-Aimé-des-Lacs passe par la drave. « Je suis le dernier draveur », dit-il.

Il a connu Menaud, il a connu les camps de bûcherons et ceux de draveurs (deux mondes !), la dynamite sous les embâcles, les noyés dans les rapides.

Il a connu la fin aussi, en 1987, quand il y a eu des routes et que les camions sont arrivés. Une dernière paye de la Donohue, 251,20 $, un certificat de quart de siècle de bons services comme un coup de pied au cul, pas de pension, et bonne chance.

Il a fallu cinq ans pour nettoyer la rivière Malbaie, qui serpente entre les montagnes sur 161 kilomètres, et qui avait été une autoroute de billots de bois pendant un siècle et plus.

Il a fallu se trouver un autre job après. M. Gaudreault est devenu chauffeur d’autobus. On ne lui donnait pas un an, lui qui avait couru la forêt toute sa vie. Il y est depuis 26 ans.

Quand il a commencé, il fallait deux bus à Saint-Aimé pour emmener tous les enfants à l’école primaire du village et à la polyvalente de La Malbaie. Un seul suffit maintenant pour toute la marmaille des environs, qu’on va chercher jusqu’au fond du rang du Pied-de-la-Côte.

Avec son gros autobus jaune, il fait ce travail précieux qui consiste à mener les enfants chaque matin à l’école pour les reprendre un petit peu plus instruits l’après-midi. « Si j’aimais pas ça, je serais pas là depuis tout ce temps-là ! »

Demain et vendredi, il n’aura pas à conduire ceux de l’école du Plateau à La Malbaie, à cause du G7, qui s’est emparé de la ville pour en faire un gros congrès de policiers.

Ça fera un peu plus de temps pour retourner dans son musée.

Son cœur est dans la drave.

***

Avec huit ou neuf vieux, Robert Gaudreault est le dernier témoin vivant de la drave de Charlevoix. C’est aussi le plus petit…

« Dans le temps, ils mesuraient la grosseur des poignets avant d’embaucher. Il fallait des gros bras, il fallait être fort, il y avait aucune sécurité… Tiens, ça, c’est la liste de nos noyés… »

Du haut de ses 5 pi 7 po, il n’aurait jamais été embauché. Mais son grand frère y était déjà. Et surtout, son père connaissait Joseph Boies, surnommé « Menaud », qui a inspiré le roman lyrique de Félix-Antoine Savard en 1937.

« Ils m’ont caché dans le camp, ils m’ont pas mesuré… Après, les hommes me demandaient ce que j’étais venu faire ici, petit comme ça… »

— Robert Gaudreault

***

La drave commence au printemps, mais se prépare tout l’hiver. « Fin novembre, on allait trouver les bûcherons. On allait prendre le bois qui avait été bûché et on faisait des tas sur la rivière gelée.

« Au printemps, on faisait monter le niveau d’eau avec les barrages. Pas d’eau, pas de drave ! Le bois partait tranquillement… des fois, il fallait mettre de la dynamite. Ça vient qu’à faire des gros tapons, il fallait les défaire. »

Il me montre la différence entre une gaffe, longue perche munie d’un crochet, et un tourne-bille, plus trapu, avec un crochet plus ample, pour faire bouger la pitoune.

« Le bouleau, ça flotte pas, le cyprès, ça flotte pas, le pin blanc, tout ça restait debout. Ils coupaient seulement le sapin et l’épinette. Maintenant, ils coupent tout… »

Les photos de la rivière Malbaie montrent un tapis de bois d’une rive à l’autre.

« C’était pas très bon pour l’environnement. L’anguille, le saumon ont disparu. Pas la truite, je sais pas pourquoi. Mais on buvait dans la rivière et personne a jamais été malade… »

***

Des mois entre hommes enfermés. Avec le temps, le téléphone est arrivé, des routes ont ouvert. C’était quand même la réclusion. On fumait la pipe, des fois un gars jouait de l’accordéon ou de la « musique à bouche ».

« On n’avait pas guère le temps de s’amuser. Les bûcherons jouaient aux cartes, mais pas les draveurs.

— Ah bon, pourquoi ?

— Aux cartes, des fois, il y a de la chicane… Les bûcherons, c’est chaque homme pour soi, ils étaient payés à la corde. Mais nous, on était payés à la journée, on travaillait en équipe. Il fallait se faire confiance, on était attachés aux autres quand on allait sur les billots… »

Il me montre la grosse corde qui le retenait en cas de chute – ce qui arrivait une bonne fois par semaine. Mieux valait éviter les tensions inutiles…

***

Tout ce bois descendait jusqu’à l’usine de la Donohue à Clermont, qui faisait rouler quatre moulins à papier avec 500 travailleurs. L’usine est encore là, elle s’appelle Résolu et emploie 146 personnes.

Là où il y avait 100 bûcherons et 50 draveurs dans des camps, il y a des équipes de cinq ou six, avec des machines à couper le bois, d’autres à le pulvériser, et des camions pour transporter tout ça.

Le saumon est revenu dans la rivière Malbaie entre-temps.

« Il y a tant de choses à dire, faudrait passer deux jours ! »

Il me montre l’huile « de vipère » fabriquée par « Liniment Campagna » de Verdun, un truc orange suspect censé guérir les douleurs musculaires. Un chasse-moustiques des années 50. « Nous, on avait la barbe, les cheveux longs, on pouvait pas s’en mettre, mais les bûcherons se rasaient souvent… »

Voici des motoneiges de première génération. Des godendards. De vieilles bouteilles de bière – la « boisson » était interdite sur les chantiers.

« Les hommes devaient s’ennuyer, des longs mois tout seuls…

— C’est sûr. Les trois quarts étaient pas mariés.

— Et vous ?

— Moi, j’étais marié. On a eu deux enfants. Ma femme trouvait ça difficile. Elle est morte à 42 ans, subitement… Un anévrisme. Personne a pu expliquer ça… Je me suis jamais remarié. »

Silence. Petite buée dans les yeux.

Il repart, me montre des photos, d’autres scies, des billots de bois…

C’est déjà l’heure d’aller chercher les enfants du village. Le draveur de 77 ans saute dans son bus comme s’il avait un ressort dans les pieds, me fait promettre de revenir.

« Je transporte des petites pitounes, astheure ! »